사외이사제도는 외환위기 직후인 1998년 경영자의 과도한 지배구조를 억제하고 이사회 독립성을 확보하기 위해 도입됐다. 그러나 한경이 기획 연재 중인 사외이사 그들만의 리그는 도입 취지와는 동떨어진 한국식 사외이사 제도의 현실을 보여준다.

제정된 지 25년이 지났지만 여전히 사외이사의 가장 큰 덕목인 자율성과 전문성이 결여돼 법의 목적을 달성할 수 없다는 지적이 끊이지 않는다. 의제 제기 논란은 지지율 99%로 부차적인 경향이 있다. 첨단 기술 시대에 사외이사가 전문성 없이 다음과 같은 기업의 운명을 좌우하는 중요한 의사결정을 하는 것에 대한 우려가 커지고 있습니다. B. 대규모 투자 및 임원 임명. 예를 들어 삼성전자와 현대자동차가 수십조원을 투자하는 상황에서 사외이사는 어떤 전문성과 식견으로 이 문제의 득과 실을 평가할까. 또한 국내 사외이사 대부분은 대학교수, 변호사, 전직 공무원 등이다. 국내 금융회사를 제외한 304개 상장사에서 새로 선임한 사외이사 중 교수 비율은 43%에 이른다. 사외이사 절반 이상이 기업가 출신이고 교수 비율이 4%에 불과한 미국(2021년 기준)과 대조적이다.

사외이사는 경영진을 견제한다는 명목으로 스스로 권력을 키운다. 기업이 기업의 핵심 의사결정에 영향력을 행사하거나 무소유 기업의 오너 행세를 하며 ‘상왕’ 역할을 하는 경우가 적지 않다. 교수와 변호사 사이에서 ‘최고의 알바’로 꼽히는 그는 1년에 몇 번만 이사회에 참석하고 사내이사보다 가벼운 업무를 맡는 대가로 연봉 1억원을 받는다. 이쯤 되면 사외이사 제도는 진보적 기업구조를 가장한 ‘위선적 지배구조’로 전락했다고 해도 과언이 아니다.

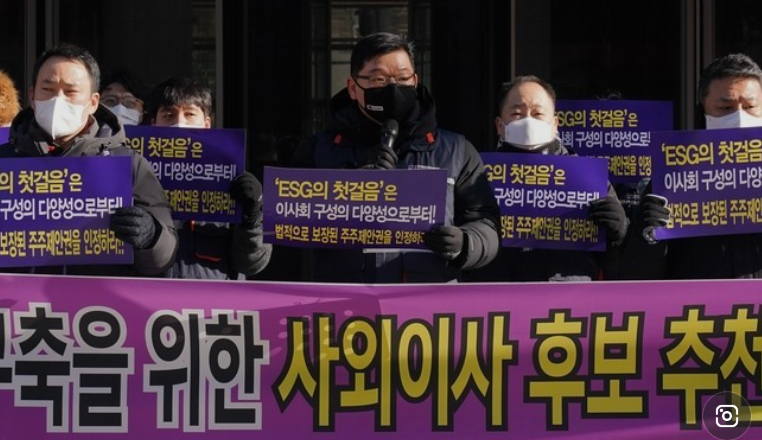

이제 공론화를 통해 사외이사의 역할을 재정립하여 제대로 정착할 수 있도록 해야 할 때입니다. 현행 기업 6년, 계열사 포함 9년에서 임기를 3년으로 제한하거나 사외이사 후보를 단독선임에서 복수선임으로 변경하는 등의 방안이 규정으로 거론되고 있다. 그러나 국내 기업의 사적 자율성과 한정된 사외이사 풀을 감안하면 또 다른 규제일 가능성이 크다. 사외이사의 역할과 활동을 투명하게 공개하여 주주와 시장의 평가를 받을 수 있도록 할 필요가 있습니다. 이사회의 효율성과 사외이사의 자격, 책임, 보수 등을 평가하는 항목이 포함된 뉴욕증권거래소(NYSE) 기업지배구조 가이드라인을 참고할 만하다.

#편집진

#신문

#정치

#사업

#문화

#회사

#시사

#나뉘다